相続による不動産の名義変更が義務化!申請方法や必要書類を徹底解説

2024.12.24

不動産を相続したら、名義変更が必要です。相続による名義変更は、2024年4月から義務化されました。この記事では、相続による名義変更にはどのような手続きが求められるのか、必要書類や費用について解説します。あわせて自分で手続きが可能なのか、専門家に相談すべきなのかについても紹介します。

目次

- 1 相続による不動産の名義変更とは

- 2 2024年4月から義務化

- 3 相続と名義変更の違い

- 4 相続不動産の名義変更をしない4つのデメリット

- 5 数次相続が発生して相続が複雑になる

- 6 不動産を売却・活用できない

- 7 法定相続分の差し押さえや共有持分売却のリスクがある

- 8 10万円以下の過料が発生する

- 9 相続による不動産の名義変更手続きの手順

- 10 不動産の名義を確認する

- 11 相続人を確定する

- 12 遺産分割協議書を作成する

- 13 必要な書類を準備する

- 14 登記申請書を作成する

- 15 法務局で名義変更の申請を行う

- 16 相続による不動産の名義変更にかかる費用と税金

- 17 必要書類の取得費用

- 18 登録免許税

- 19 司法書士への報酬

- 20 相続した不動産の名義変更は自分でできる?

- 21 相続不動産の名義変更は自分でも可能

- 22 専門家に名義変更手続きを依頼した方が良いケース

- 23 相続による不動産の名義変更についてよくある質問

- 24 不動産の相続人は誰にするべき?

- 25 相続不動産の名義変更をすぐにできないときは?

- 26 名義変更していなくても相続税はかかる?

- 27 相続による不動産の名義変更は必ず手続きを行おう

相続による不動産の名義変更とは

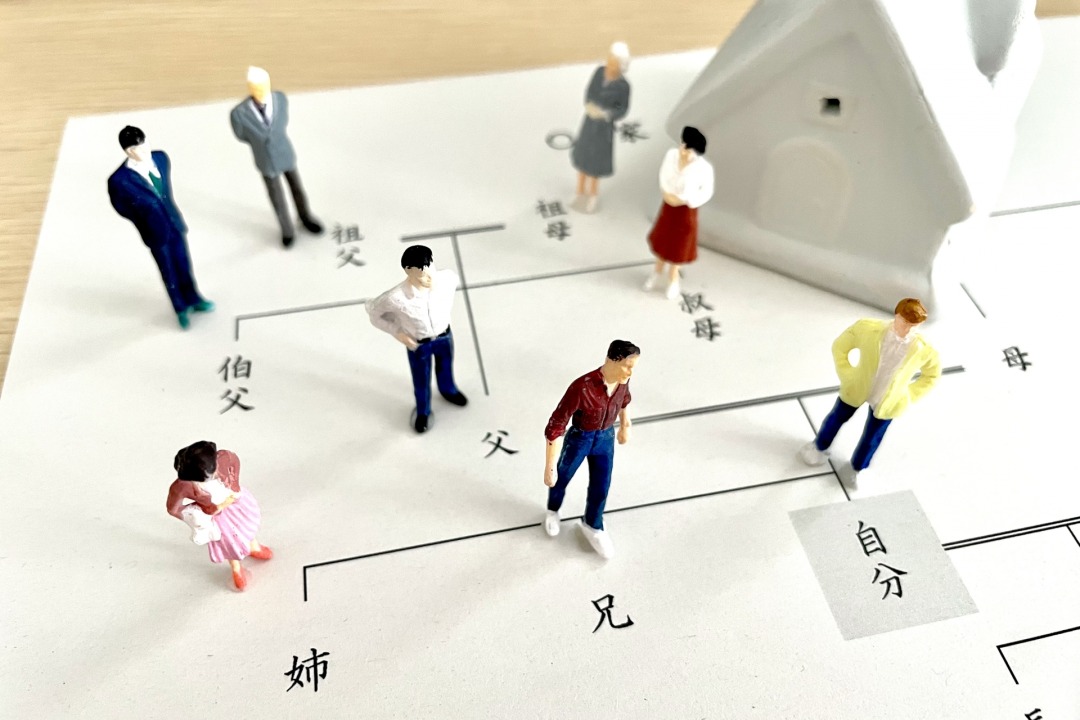

相続による不動産の名義変更とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更することを指し、相続登記とも呼ばれます。

親や親族などが亡くなり被相続人が不動産を所有していると相続が発生するため、名義変更が必要です。

2024年4月から義務化

相続登記は、2024年4月から義務化されました。義務化された理由は、不動産の所有者が死亡しているにもかかわらず相続登記がされないことで、登記簿上で所有者が不明な「所有者不明土地」が増加しているためです。

相続登記は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う義務があります。名義変更を怠った場合は、10万円以下の過料の罰則規定があるため注意してください。

2024年4月以前に相続した不動産もさかのぼって登録が必要です。

相続と名義変更の違い

相続とは、被相続人が死亡した場合にその被相続人が保有していた財産のすべてを法定相続人が受け継ぐことです。

名義変更は、法務局で正式に土地や不動産の名義人を変更登録する手続きを指します。

名義変更を行うかどうかは相続とは直接関係なく、また、名義変更をしなくても相続は発生します。なお、相続した不動産の名義変更と相続登記は同義です。

相続不動産の名義変更をしない4つのデメリット

義務化がスタートした相続登記ですが、名義変更を行わなければ相続が複雑になったり、相続不動産の売却や活用できなかったりなどのデメリットが発生します。デメリットを理解し、早めに相続した不動産の名義変更を済ませましょう。

数次相続が発生して相続が複雑になる

相続による不動産の名義変更をしないまま放置していると、下の世代で次の相続が発生していく数次相続が起こります。

数次相続が起こるとどんどん相続人の数が増えていき話し合いがままならず、不動産登記簿から誰がどれくらいの持分があるかを確認できないため、収拾がつかなくなってしまうことも。

推定相続人が増えれば増えるほど連絡が取れない相続人が現れるリスクがあがり、専門家でも対応が困難になってしまいます。できるだけ早く名義変更を行うことが大切です。

不動産を売却・活用できない

相続した不動産の名義を被相続人のままにしておくと、登記簿で売主の名義が確認できないため、売却が難しくなります。

例えば相続した土地にマンションなどを建てる場合、土地の所有者が明確でなければハウスメーカーは土地の利用に消極的になるでしょう。

また、不動産を担保に融資を受けたい場合に相続の名義変更が行われていないと、金融機関は正確な所有者がわからないので抵当物件として受け入れないこともあります。

法定相続分の差し押さえや共有持分売却のリスクがある

相続による名義変更を放置していると、法定相続人の債務不履行によって共有不動産の一部を差し押さえされることがあります。

数人の法定相続人が相続登記されていない不動産を相続している場合で、もし法定相続人のうちの1人が債務を抱えていて返済が滞っていたら、債権者は相続人の代わりに不動産の相続登記が可能です。これを代位登記といいます。

代位登記されて不動産の一部を差し押さえられると、他の相続人は他人と不動産を共有することになってしまいます。

同様に、法定相続人が複数いる場合、そのうちの1人が単独で不動産を法定相続人の共有名義に登記が可能です。単独で共有名義の登記をして自分の持分を勝手に売却すると、残りの法定相続人は他人と不動産を共有することになります。

共有持分の売却そのものは法的に問題ありませんが、後々不動産を売却するなどしたいときに問題が発生してしまいます。できるだけ早く名義変更の手続きを行うことで、このような事態を防げるでしょう。

10万円以下の過料が発生する

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産取得後3年以内に登記を行わなければ10万円以下の過料対象となりました。

これまでは不動産の相続登記を行わなくても罰則はありませんでしたが、今後は罰則が発生します。相続放棄をしていないと法務局から登記の名義変更申請をするよう催告がきて、これに対応しなければ過料となります。

相続登記の義務化は、法改正以前の不動産も対象です。2027年3月末まで猶予期間はありますが、早期に対処することをおすすめします。

相続による不動産の名義変更手続きの手順

ここからは、相続による不動産の名義変更手続きの手順や流れについて解説します。

不動産の名義を確認する

最初に、相続する不動産の名義を確認するために登記事項証明書を取得します。登記事項証明書とは土地や家、マンションなど不動産の所有者や担保、大きさや構造などが記載された証明書のことです。

登記事項証明書は、法務局の窓口またはオンラインでも取得可能です。1通600円ですが、オンライン交付請求であれば500円または480円になります。土地と建物がある場合、それぞれで取得する必要があります。

相続人を確定する

不動産の名義の確認後は、相続人を確定します。

被相続人の本籍地がある市区町村役場で戸籍謄本を取得し、被相続人が生まれてから現在に至るまでの戸籍謄本内容を確認して民法上の法定相続人を確定してください。

ただし、遺言書に相続人の記載がある場合はその人物が相続人となります。

遺産分割協議書を作成する

遺言がなく法定相続人が2人以上いる場合、相続人全員で遺産の分割方法を協議する必要があります。

不動産を法定相続分の割合で分割・共有せずに相続人の間で分割方法を決める場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議には決まった書式はありません。遺産分割協議書を作るための協議は、相続人全員で行う必要があります。

もし相続人となる人のなかに連絡が取れない人物がいても、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要であるため、戸籍から住所を調べて手紙を出すなど何らかの手段で連絡を取らなくてはなりません。

必要な書類を準備する

続いて、名義変更に必要な書類をそろえましょう。必要書類は法定相続の場合、遺言書のある場合などで異なります。原則として原本が必要です。

必要な書類は、以下の通りです。

■共通で必要な書類

- ・被相続人の戸籍謄本

- ・被相続人の除籍謄本

- ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- ・固定資産課税明細書

■法定相続の場合に追加で必要な書類

- ・法定相続人の戸籍謄本(抄本)

- ・法定相続人の住民票

■遺産分割協議の場合に追加で必要な書類

- ・法定相続人の戸籍謄本(抄本)

- ・法定相続人の印鑑証明書

- ・新たに不動産を所有する人の住民票

■遺言書がある場合に追加で必要な書類

- ・遺言書

- ・新たに不動産を所有する人の戸籍謄本(抄本)

- ・新たに不動産を所有する人の住民票

登記申請書を作成する

必要な書類を準備したら、法務局に申請する登記申請書を作成します。登記申請書は法務省のホームページに見本がありますが、相続のケースによって書類が異なります。

登記申請の方法は、書面申請とオンライン申請の2つです。オンライン申請の場合は、専用のソフトが必要です。ただしオンラインによる登記申請書の作成・申請をしても、後日必要書類を窓口へ持参または郵送が必要な点には注意しておきましょう。

法務局で名義変更の申請を行う

登記申請書を作成したら、申請を行います。名義変更の申請は最寄りではなく相続した不動産を管轄する法務局に行う点に注意が必要です。

スムーズに手続きを進めるなら、直接法務局の窓口へ行く方が良いでしょう。

申請から名義変更の登記完了までは1~2週間ほどかかります。完了連絡はこないため、法務局で掲示されている完了予定日に合わせて法務局の窓口で登記完了証と登記識別情報通知書を受け取ります。受け取りは郵送でも可能です。

登記完了証と登記識別情報通知書の再発行はできないため、紛失に気を付けて大切に保管をしてください。

相続による不動産の名義変更にかかる費用と税金

相続による不動産の名義変更には、必要書類の取得費用や各種税金がかかります。必要な費用や税金について見ていきましょう。

必要書類の取得費用

相続による名義変更には、戸籍謄本や住民票や印鑑証明書などの書類が必要です。書類取得には費用がかかり、取得手数料は書類によって異なりますが1通あたり数百円~1,000円程度です。

書類の取得費用の一例は以下の通りです。ただし自治体によって異なる場合があります。

| 書類 | 取得費用 |

|---|---|

| 戸籍謄本 | 1通450円 |

| 除籍・改製原戸籍謄本 | 1通750円 |

| 住民票 | 1通300円 |

| 印鑑証明書 | 1通300円 |

| 登記事項証明書 | 1通600円 |

必要な書類をすべてそろえると、数千円〜1万円程度かかります。

登録免許税

法務局に名義変更申請をするには、登録免許税と呼ばれる印紙代が必要です。価格は、土地や建物によって異なります。

登録免許税は固定資産評価額によって決まり、固定資産評価額×0.4%で計算します。

例えば土地と建物の固定資産評価額合計が2,000万円の場合、

2,000万円×0.4%=8万円

です。

固定資産評価額は固定資産課税台帳に登録された価格で、固定資産税の納税通知書にも記載されています。ただし、土地に関しては評価額100万円以下であれば非課税です。これは、令和7年3月31日までの免税措置です。

司法書士への報酬

相続不動産の名義変更手続きは司法書士に依頼することが一般的です。司法書士の報酬の相場は、10万円前後。

一律に決まっている価格ではありませんので、依頼する事務所によって異なります。相続人が多いなど権利関係が複雑な場合は、報酬が加算されるケースもあります。

相続した不動産の名義変更は自分でできる?

相続による不動産の名義変更は司法書士に依頼することが多いですが、自分で行うことも可能です。ただし、場合によっては専門家に依頼する方が良いこともあります。

相続不動産の名義変更は自分でも可能

相続人が特定できていて数が少ない、遺言書があるなど状況が複雑でない場合は司法書士に依頼しなくても名義変更の手続きは可能です。

自分で相続不動産の名義変更をすると、司法書士費用がかからないメリットがあります。とはいえ、自分で手続きを行うのは手間と時間がかかるため、自分で手続きを始めてみたものの途中で断念する人は少なくありません。

専門家に名義変更手続きを依頼した方が良いケース

場合によっては最初から司法書士に相談した方が良いケースがあります。

以下のような事例では、手続きが複雑で手間と時間を要するため専門家に依頼する方が良いでしょう。

- ・相続する不動産が多数ある

- ・相続人の数が多く遺言書がない

- ・連絡が取れない相続人がいる

- ・急いで相続した不動産を売却したい

- ・不動産が遠方にある

- ・相続税がかかると予想される額の遺産がある

- ・法務局へ行ったが手続きの仕方がわからなかった

司法書士のような登記申請に精通している専門家に相談・依頼すれば、万が一手続きの途中で異母兄弟が判明するなどの複雑な血縁関係がわかっても、スムーズに対応してもらえます。

また、相続による名義変更が必要な場合は同時に遺産分割協議書の作成や相続税の申告が必要なことも。司法書士に依頼していれば、同時に依頼できたり他の士業の専門家につないでもらったりと包括的な対応が望めます。

住栄都市サービスでは、不動産のプロと相続特化の提携士業(弁護士・税理士・行政書士)が無料相談を受付ています。まずはお気軽にご相談ください。

相続による不動産の名義変更についてよくある質問

最後に、相続による不動産の名義変更でよくある質問について紹介します。

不動産の相続人は誰にするべき?

不動産を相続する場合、新しい名義人の決め方には大きく3通りあります。

1つは、遺言書で指名された相続人の名義にする方法。2つ目は、法定相続分どおりに不動産の持分を分けて相続人の共有財産とする方法。そして、遺産分割協議で特定の相続人名義にする方法です。

遺言書に従って相続人を決める場合以外は、相続人の間で協議を行い決定します。

相続不動産の名義変更をすぐにできないときは?

被相続人の死亡後、相続人の間で遺産分割協議が難航することもあるでしょう。名義変更は相続が開始した日から3年以内に行う必要がありますが、間に合わない場合には下記の対処法があります。

①法定相続登記を申請する

②相続人申告登記の申出をする

③相続土地国庫帰属制度を利用する

それぞれについて詳しく解説します。

①法定相続登記を申請する

法定相続登記とは、法定相続人全員で法定相続分どおりに相続登記を申請することです。

相続登記の義務を免れるため一時的に法定相続登記を行った後、遺産分割協議が成立したら3年以内に所有権移転登記して変更を行います。

②相続人申告登記の申出をする

相続人申告登記とは、自らが被相続人の不動産の相続人であることを申出る制度です。2024年4月1日から相続登記が義務化されたのにともなって、始まった制度です。相続人申告登記をすれば、相続登記申請義務を履行したものとみなされます。

相続人申請登記の後に遺産分割が行われたら、その日から3年以内に名義変更登記を行う必要があります。

③相続土地国庫帰属制度を利用する

相続した土地を手放したいときには、相続土地国庫帰属制度を利用できます。これは、2023年4月から施行された制度です。

簡単にいうと不要な相続土地を国に渡せる制度で、土地評価に基づいた10年間の管理費用を支払うことが条件です。ただし、建物がある土地や担保権が設定された土地、土壌汚染がある土地などは対象外になります。

名義変更していなくても相続税はかかる?

名義変更と相続税には直接的な関係はなく、名義変更の有無にかかわらず不動産を相続した場合は相続税の申告・支払いが必要です。

相続税の申請は、相続開始日から10ヵ月内に行う必要があります。ただし相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超えていなければ申告は不要です。

例えば、評価額5,000万円の土地を、配偶者と子2人が相続した場合で考えて見ましょう。

基礎控除額は、

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

です。

5,000万円のうち4,800万円は控除対象となり、残りの200万円に対して課税されます。

相続による不動産の名義変更は必ず手続きを行おう

相続による不動産の名義変更は、2024年4月から義務化されています。相続登記をしていないとさまざまなデメリットが発生しますが、専門知識がないと自分で申請を行うのは難しいでしょう。相続登記は専門家に相談をして正しく行うことをおすすめします。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。