遺言書による不動産の相続登記について。必要書類と流れをわかりやすく解説

2024.12.15

遺言書がある場合、不動産の相続登記は遺言書の内容が優先されます。そして必要書類と手続きの流れは、遺言書の種類によって異なります。

しかし遺言書に触れる機会は多くないため、よくわからない人も多いでしょう。本記事では遺言書がある場合の不動産の相続登記について、遺言書の種類や必要書類、手続きの流れをわかりやすく解説します。

目次

不動産の相続登記とは?

相続登記とは、戸建てやマンションといった不動産の所有者が亡くなった際に、名義を相続人に変更する手続きのことです。

所有者の死後、死亡届を提出しても登記簿の内容は自動的に変更されません。自分で、または専門家に依頼した上で、法務局に相続登記の申請をする必要があります。

これまで、相続登記は任意でした。しかし、相続登記がされないことで所有者不明の土地が全国に増加し、社会問題化しました。

その結果、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に法務局へ申請する必要があります。正当な理由がなく登記しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記の方法は遺言書の有無によって異なる

相続登記には次の3種類があり、遺言書の有無によって選択すべき方法は異なります。

- 1. 遺言による相続登記

- 2. 遺産分割協議による相続登記

- 3. 法定相続分による相続登記

それぞれ詳しく解説していきます。

種類1. 遺言による相続登記

被相続人(亡くなった人)が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って行うのが基本です。相続登記により、不動産を相続する者として指定された人の名義にする必要があります。

しかし、何らかの理由で遺言書の内容に納得がいかないこともあるでしょう。そのような場合は相続人全員の同意のもと、遺産分割協議を経た上で、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。

なお、遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

<公正証書遺言>

公証役場で2人以上の証人に立ち会ってもらい、公証人に作成してもらう遺言書のこと。原本はそのまま公証役場で保管されます。公正証書遺言は公証人がチェックした上で作成されるため、家庭裁判所での検認なしで相続登記の必要書類として使用できます。

<自筆証書遺言>

遺言者が自分で作成する遺言書で、財産目録部分以外は自筆する必要があります。公正証書遺言とは違い、自分で、かつ自宅で作成できるのが特徴です。

しかし、民法第968条「自筆証書遺言(※)」に記された3つの要件を満たしていなものは、無効とみなされる恐れがあります。

- 1. 遺言者が全文自書し、日付、氏名を記載して押印すること

- 2. 目録は自筆でなくても良いが、毎葉に署名捺印すること

- 3. 内容の変更・追加箇所は明示した上で変更内容を付記、署名および押印すること

なお、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が出来ました。この場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。自宅保管のものは検認手続きが必要ですので、勝手に封を開けないよう注意しましょう。

※参照:e-Gov 法令検索「明治二十九年法律第八十九号 民法」

<秘密証書遺言>

公証人と2人の証人に遺言書の存在を証明してもらいつつ、内容は遺言者本人以外に明かさない遺言書です。作成するのはパソコンを使用したり、第三者が筆記したものも認められます。署名・押印は遺言者本人がした上で封入し、押印した印鑑で封をし、公証役場に提出します。

名前の通り、秘密証書遺言は遺言書の内容を秘密にできる点が特徴です。しかし、自筆証書遺言と同じく内容に不備があると無効になる場合があります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要です。なお、法務局で保管してもらうことはできません。

種類2. 遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合は、遺産分割協議を行った上で相続登記を行います。遺産分割協議は法定相続人全員で行い、「誰が」「どの財産を引き継ぐか」「引き継ぐ割合」などを話し合います。

しかし、不動産は預貯金や株などと違って分割ができません。他の相続人と話し合い、以下の4種類の中からベストな選択肢を選びましょう。

<現物分割>

1つの相続財産を分割せず、そのままの形で相続する方法です。不動産の場合は、戸建てやマンションを相続人1人が引き継いだり、分筆した土地を複数の相続人の単独所有にしたりする方法が考えられます。

<代償分割>

複数いる法定相続人のうち、1人または数人が相続財産を現物で相続し、他の相続人に金銭などを支払う方法です。

相続財産の2,500万円の戸建てに対し、法定相続人が2人いる場合を例に出すと、戸建てを相続したAがBに対して現金1,250万円を支払うことで解決します。

<換価分割>

誰かが相続財産を現物で相続するのではなく、売却したお金を法定相続分に応じて分け合う方法です。法定相続分とは、相続人が2人以上いる場合の相続割合のことです。

換価分割は相続財産が分割できない建物、または分筆ができない土地の場合や、他の相続人に現金を支払う代償分割が難しい場合に向いています。

<共有分割>

1つの相続財産を複数の相続人間で共有する方法です。不動産の場合は各相続人が法定相続分に応じた持分を取得し、共有名義にします。

ただし、不動産を共有名義にすると活用の幅が狭まったり、売却が難しくなったりします。そのため、共有分割は他の分割方法で話がまとまらなかった場合の最終手段として選ばれるケースが多いようです。

種類3. 法定相続分による相続登記

遺言書がない場合や、遺産分割協議をしていない、または不成立だった場合は、法定相続分による相続登記が選ばれます。法定相続分は下記のとおりです。

| 配偶者と子ども |

|

| 配偶者と直系尊属 |

|

| 配偶者と兄弟姉妹 |

|

しかし、この方法だと1つの不動産を複数人で共有することになるので、後々のことも考えた上で選択する必要があります。

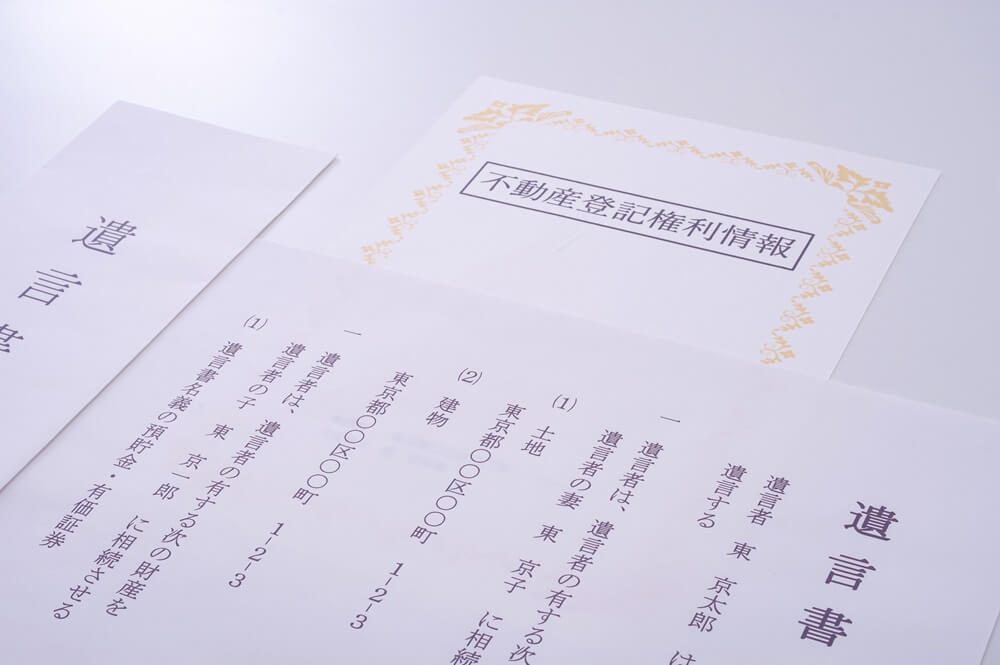

遺言書がある場合の相続登記│必要書類

遺言書があり、法定相続人が相続する場合の必要書類は以下の通りです。

- ・登記申請書

- ・被相続人の死亡時の戸籍謄本

- ・被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票

- ・相続人の戸籍謄本

- ・相続人の住民票

- ・固定資産評価証明書

- ・遺言書(自筆遺言書、秘密証書遺言の場合は検認済証明書付き)

遺言書による相続登記は、被相続人によって相続人が指定されているので、遺産分割協議や法定相続分による相続登記よりも必要書類が少なく済みます。

遺言書がある場合の相続登記│手続きの流れ

相続登記の手続き前にすべきことは、遺言書の種類の確認です。公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所での検認に加え、相続人の調査・確定を行う必要があるため、手順が異なります。

遺言書がある相続登記の流れを「公正証書遺言の場合」と「それ以外の場合」に分けて解説します。

遺言書が「公正証書遺言」の場合

被相続人が作成した遺言書が公正証書遺言だった場合、基本的には以下の流れで手続きを進めます。

- 1. 遺言書の内容から、不動産の地番・家屋番号を特定する

- 2. 不動産の登記事項証明書を取得する

- 3. 相続登記申請書に添付する必要書類を揃える

- 4. 相続登記申請書を作成する

- 5. 登録免許税を納付する

- 6. 登記申請書と必要書類を法務局に提出する

遺言書が「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」の場合

遺言書が自筆証書遺言、または秘密証書遺言だった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要な分、やることが増えます。基本的な流れは次の通りです。

- 1. 被相続人と相続人の戸籍を集め、相続人を確定する

- 2. 検認申立書を作成する

- 3. 家庭裁判所に遺言書と検認申立書、必要書類を提出し、検認手続きを行う

- 4. 検認期日に遺言書が開封され、家庭裁判所によって遺言の確認、検認調書の作成が行われる

- 5. 遺言書の内容から、不動産の地番・家屋番号を特定する

- 6. 不動産の登記事項証明書を取得する

- 7. 相続登記申請書に添付する必要書類を揃える

- 8. 相続登記申請書、相続関係説明図を作成する

- 9. 登録免許税を納付する

- 10. 登記申請書と必要書類を法務局に提出する

遺言書で「遺言執行者」が指定されていることも

遺言執行者とは、遺言者(被相続人)に代わって遺言の内容を実現する人のことで、財産の管理や手続きなどを行います。選任方法は遺言によって指定されるケースと、遺言者の死後に家庭裁判所へ申し立てをすることで選任するケースの2パターンがあります。

なお、遺言執行者はすべての相続時に必要なわけではありません。必要とされるのは主に以下のような場面です。

- ・遺言による子の認知がある

- ・廃除したい相続人がいる

- ・相続人が多忙

- ・相続人がきちんと相続手続きしてくれるか不安

- ・被相続人が清算型遺贈を希望していた

清算型遺贈とは、財産を処分した売却金で債務の返済をした後、残額を相続人または受遺者(※1)に遺贈(※2)する方法です。

※1. 法定相続人以外で財産を相続する人で、遺言によって指定される。

※2. 遺言によって、自身の財産を相続人以外の人も含めて無償で譲ること。

遺言書による相続登記に悩んだら専門家に相談を

不動産の相続登記は義務化されましたが、手続きには専門的な知識が必要です。また、遺言書の存在や内容によっては煩雑化することが考えられるため、そのような場合は弁護士や司法書士といった専門家への依頼を検討してはいかがでしょうか。

また、相続した不動産の活用方法に悩んだときは、不動産会社への相談がおすすめです。住栄都市サービスは、弁護士・税理士・行政書士といった士業と提携しています。不動産の活用方法や節税方法など、どんなことでも無料で相談に乗りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。