不動産鑑定の費用は20万円以上?料金相場や安く抑える方法を解説

2025.01.17

相続時や離婚による財産分与など、不動産の価値を知りたいときには不動産鑑定が役立ちます。とはいえ、不動産鑑定を受ける機会はそう多くないため、どのくらいの費用がかかるのか、どんな場面で必要なのかよく分からない人も多いでしょう。

そこで本記事では不動産鑑定の概要を始め、鑑定にかかる費用相場や安く抑える方法などを解説します。

目次

- 1 不動産鑑定・鑑定士とは?

- 2 不動産鑑定にかかる費用相場

- 3 不動産鑑定の費用を左右する3つの料金体系

- 4 1. 報酬基準型

- 5 2. 積み上げ型

- 6 3. 定額型

- 7 不動産鑑定と査定の違い

- 8 費用

- 9 作成者・算出方法

- 10 法的な効力

- 11 鑑定・査定にかかる期間

- 12 不動産鑑定が必要になるケース

- 13 不動産を相続するとき

- 14 財産分与を行うとき

- 15 相続税の節税をするとき

- 16 不動産を担保に融資を受けるとき

- 17 個人間で不動産の売買をするとき

- 18 不動産鑑定の費用を安く抑える3つの方法

- 19 1. 不動産の簡易鑑定を受ける

- 20 2. 同じ都道府県にある不動産鑑定事務所に依頼する

- 21 3. 複数の不動産鑑定事務所に相見積もりを取る

- 22 不動産鑑定を依頼するまでの流れ

- 23 1. 不動産鑑定事務所を探す

- 24 2. 相談・見積もりを依頼する

- 25 3. 不動産鑑定を依頼し、必要書類を提出する

- 26 4. 不動産鑑定士が鑑定を始める

- 27 5. 完了後に不動産鑑定評価書を受け取る

- 28 不動産鑑定に関する2つの注意点

- 29 1. 不動産鑑定事務所は依頼目的に応じて探す

- 30 2. スケジュールに余裕を持つ

- 31 不動産鑑定の費用は20万円以上が目安!事務所探しは慎重に

不動産鑑定・鑑定士とは?

不動産鑑定とは、土地や建物といった不動産の適正な価値を判断するもので、不動産鑑定士によって行われます。不動産鑑定士は国家資格の1つで、2023年1月1日時点で全国に約8,600人(※)しか保有者がいないその道のプロです。

不動産鑑定は「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいた上で行われるため、法的な効力を持ちます。鑑定結果が記された不動産鑑定評価書は、相続や不動産売買、融資を受ける際などに使用されます。

不動産鑑定にかかる費用相場

不動産鑑定にかかる費用は、鑑定評価額や不動産の種類、立地などによって異なりますが、約20万円からが相場とされます。大まかな費用相場は次の通りです。

| 項目 | 費用相場 |

|---|---|

| 土地のみ | 約20万円~ |

| 建物のみ | 約20万円~ |

| 土地と建物 | 約25万円~ |

| マンション | 約30万円~ |

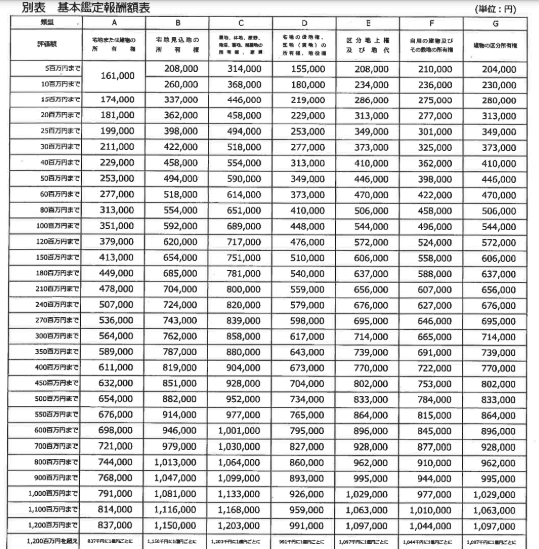

なお、各鑑定事務所は以下の「基本鑑定報酬額表」を基準に費用を算出することが多いようです。

※画像引用元:赤澤総合計画鑑定「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」

ただし上記はあくまでも目安であり、実際の費用は鑑定事務所によって差があります。

また同じ宅地だったとしても、不動産の評価額が高くなるほど、不動産鑑定にかかる費用も高くなる傾向にあります。正式な費用感を知りたい場合は、鑑定事務所に見積もりを依頼するのが確実です。

不動産鑑定の費用を左右する3つの料金体系

不動産鑑定の費用は鑑定事務所によって異なりますが、主に次の3つの料金体系があります。

- 1. 報酬基準型

- 2. 積み上げ型

- 3. 定額型

どんな違いがあるのか見ていきましょう。

1. 報酬基準型

手前で紹介した「基本鑑定報酬額表」を基準に鑑定費用を算出する方法で、多くの鑑定事務所が採用しています。不動産の評価額や種類などを当てはめることで大まかな費用が提示されるので、依頼者側からすると安心感があります。

2. 積み上げ型

名前の通り、不動産鑑定士の作業量が増えるほど費用が高くなる料金体系です。報酬基準型とは違い、費用の基準となるものはありません。一般的な不動産向けではなく、広大な土地や難易度の高い不動産の鑑定時に採用される傾向にあります。

3. 定額型

報酬基準型では不動産の評価額や種類を、積み上げ型では不動産鑑定士の作業量をベースに費用を算出するのに対し、定額型ではどんな内容でも費用は一定です。

定額型は依頼者側からすると費用面で安心感があるものの、鑑定事務所にはメリットが少ないため、実際に採用している事務所は多くありません。

不動産鑑定と査定の違い

不動産鑑定と不動産査定は行う目的だけでなく、以下の項目でも違いがあります。

- ・費用

- ・作成者・算出方法

- ・法的な効力

- ・鑑定・査定にかかる期間

どんな違いがあるのか、それぞれ詳しく解説していきます。

費用

不動産鑑定と不動産査定は、「不動産を評価する」といった意味では同じです。しかし不動産鑑定が有料なのに対し、不動産査定は無料で行われます。

不動産査定が無料なのは営業活動の一環だからです。不動産会社は物件の推定売却価格を予想し、顧客に提示することで自社での契約につなげます。ただし、査定結果は不動産の実際の価値ではないため、不動産鑑定とは違って法的な効力を持ちません。

その点、不動産鑑定は専門家である不動産鑑定士が行い、結果は法的な効力を持つので費用が発生します。

作成者・算出方法

不動産鑑定は、不動産鑑定士の資格を保有した人だけが行える業務です。鑑定士は「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」という3つの手法を用いて不動産の価値を算出します。

一方、不動産査定は宅地建物取引士(宅建士)の資格を保有していない担当者が行うこともあり、物件の立地条件やニーズ、過去の取引価格などを基に算出します。査定の基準は存在しないため、査定結果は不動産会社によって差が出るのが特徴です。

法的な効力

先述したように、不動産鑑定評価書は法的な効力を持つので、納税や裁判といった法的な場での証拠書類として使えます。

それに対し、不動産査定の結果が記された不動産査定書には法的な効力はなく、不動産の価値を証明することはできません。

裁判所や税務署に対して不動産の価値を示す必要がある場合は、有料の不動産鑑定を受ける必要がありますが、不動産の推定売却価格を知りたいときは無料の不動産査定で十分といえます。

鑑定・査定にかかる期間

不動産鑑定は多角的な視点で価値を算出するため、結果が出るまで最低でも2週間、物件によっては1ヵ月ほどかかります。

一方、不動産査定にかかる期間は数日~1週間が目安です。不動産の価値をざっくり把握したい場合は、結果が出るまでの期間が短い不動産査定の方が良いでしょう。

不動産鑑定が必要になるケース

有料の不動産鑑定が必要になるのは、主に次のような場面です。

- ・不動産を相続するとき

- ・財産分与を行うとき

- ・相続税の節税をするとき

- ・不動産を担保に融資を受けるとき

- ・個人間で不動産の売買をするとき

それぞれ詳しく解説していきます。

不動産を相続するとき

法定相続人が複数いる場合は、「誰が」「どの財産を」「どの割合で」相続するか話し合う遺産分割協議が行われることがあります。

相続財産に不動産が含まれる場合は、正式な評価額が分からないと公平に分けられない、または他の相続人が納得しないケースがあります。

遺産分割協議を成立させるには、法定相続人全員の同意が必要です。そのため、不動産が理由で話し合いがまとまらない場合には不動産鑑定を利用し、客観的かつ公正な評価額を明らかにすることで、協議の成立を目指します。

なお、遺産分割協議が不成立の場合は家庭裁判所に調停を求めることになりますが、不動産鑑定を行っていれば不動産鑑定評価書を裁判で活用できます。

遺産分割協議や、その結果をまとめる遺産分割協議書については、以下の記事をご覧ください。

財産分与を行うとき

現金や株式などと違い、不動産は現物を分けることはできません。そのため、相続や離婚時に財産分与を行う場合は不動産鑑定によって評価額を算出し、不動産を所有する人が相手の持分を現金で支払うのが一般的な方法です。

不動産査定でも大まかな価値は分かりますが、分与額を公平にするには依頼先によって結果に差が出ない不動産鑑定の方が適しています。

なお、財産分与の話し合いがまとまらず、調停を起こす場合にも不動産鑑定評価書を証拠書類として提出できます。

相続税の節税をするとき

不動産鑑定を受け、不動産鑑定評価額を明らかにすることで、相続税の節税につながる場合があります。

不動産の相続税評価額は土地が路線価、または倍率方式、建物は固定資産税評価額を基に算出されますが、これらの評価額と時価に差があるケースも少なくありません。

相続税法では「財産の価額は時価によるもの」と定められています。そのため、不動産鑑定を受けた結果、路線価や固定資産税評価額よりも不動産鑑定による評価額が低くなれば、相続税を抑えられる可能性があるのです。

不動産が相続税対策に役立つ4つの理由。具体的な節税対策と注意点を解説

不動産を担保に融資を受けるとき

不動産を担保にした融資を受ける際、金融機関は「担保評価額」を基に貸付の上限額を決定します。

担保評価額は路線価や基準地価などを基に算出されますが、計算方法は金融機関によって異なるため、本来の価値より低く見積もられてしまうケースがあります。

そこで役立つのが不動産鑑定評価書です。不動産鑑定による評価額が担保評価額を上回っていれば、最初に提示された融資額を引き上げられる可能性があります。

個人間で不動産の売買をするとき

親族や知人など、個人間で不動産の売買をする際は不動産会社が仲介に入らないため、不動産査定を受ける機会はありません。かといって、相場よりも低い価格で売却すると贈与と判断され、贈与税を課せられることがあります。

そのような事態を回避するのに役立つのが不動産鑑定です。不動産鑑定を受け、不動産の適正な価値を判断してもらった上で売却価格を設定すれば、贈与とは判断されないでしょう。

ただし、先述したように不動産鑑定の費用相場は20万円からと高額です。個人間、特に親族間での売買にそのような費用をかける必要があるのか、慎重に判断した方が良いかもしれません。

不動産鑑定の費用を安く抑える3つの方法

不動産鑑定の費用相場は20万円からと、決して安くはありません。費用を少しでも抑えたい場合は次の方法を検討してみましょう。

- 1. 簡易鑑定を受ける

- 2. 同じ都道府県にある不動産鑑定事務所に依頼する

- 3. 複数の不動産鑑定事務所に相見積もりを取る

費用を抑えるにはどうすれば良いか、それぞれの方法を解説します。

1. 不動産の簡易鑑定を受ける

「不動産鑑定の費用負担を抑えたい+簡易的な鑑定で構わない」というケースでは、簡易鑑定を受ける方法があります。

簡易鑑定は不動産鑑定の一部を省略化したもので、結果は「調査報告書」「価格調査書」「意見書」という名称の書面にまとめられます。

簡易鑑定のメリットは、通常の不動産鑑定よりも2~3割ほど費用を抑えられることと、結果が出るまでの期間が短いところです。

なお、簡易鑑定も不動産鑑定士が行いますが、調査の一部を省略していることもあり、法的な効力は持ちません。そのため、裁判所や税務署に提出する書類としては使えない点に注意が必要です。簡易鑑定は社内の会議での使用や、個人的な参考のために必要なケースに適しています。

2. 同じ都道府県にある不動産鑑定事務所に依頼する

不動産鑑定事務所は全国にありますが、費用を抑えたい場合は同じ都道府県内にある事務所に依頼しましょう。

不動産鑑定では、法務局や市役所などで各種書類を集めて行う「書面調査」と、対象となる不動産を実際に確認する「実地調査」が行われます。

不動産と同じ都道府県内にある鑑定事務所に依頼すれば、調査にかかる手間や交通費を抑えられるので、鑑定費用を安くしてもらえる可能性が高まります。

3. 複数の不動産鑑定事務所に相見積もりを取る

不動産鑑定の費用は鑑定事務所によって異なります。同じ都道府県内にある複数の鑑定事務所に見積もりを依頼し、その中で1番安いところに依頼するのも一案です。

基本的に見積もりは無料なので、中~小規模の鑑定事務所も含めて見積もりを依頼してみてはいかがでしょうか。他の事務所の方が安かったと伝えれば、費用を割引してくれる可能性もあるでしょう。

不動産鑑定を依頼するまでの流れ

不動産鑑定を依頼する際は、不動産鑑定事務所を探すところから始めます。主な進め方は次の通りです。

- 1. 不動産鑑定事務所を探す

- 2. 相談・見積もりを依頼する

- 3. 不動産鑑定を依頼し、必要書類を提出する

- 4. 不動産鑑定士が鑑定を始める

- 5. 完了後に不動産鑑定評価書を受け取る

不動産鑑定の始め方から完了まで、各ステップについて解説します。

1. 不動産鑑定事務所を探す

まずは同じ都道府県内にある不動産鑑定事務所を探していきます。探し方は複数ありますが、代表的なものは次の通りです。

- ・インターネットで検索する

- ・知人に紹介してもらう

- ・不動産鑑定士協会に紹介してもらう

- ・登記簿謄本(全部事項証明書)

- ・公図

- ・住宅地図

- ・建物図面

- ・地積測量図、実測図

- ・固定資産評価証明書、または固定資産税納税通知書

- ・ガスや上下水道の配管図

- ・都市計画法や建築基準法などの法規制の調査

- ・権利関係の確認

- ・不動産の所在確認

- ・土地の境界線や面積などの確認

- ・ライフラインの確認

- ・周辺環境の確認

- ・不動産の写真撮影

-

インターネットで検索する際は評判や口コミも確認して、信頼できそうな複数の鑑定事務所をピックアップしていきましょう。

不動産鑑定士協会は各都道府県に存在し、サイト上で不動産鑑定事務所・鑑定士を検索できます。また、無料の相談会を開催していることもあるので、何か困ったことがあれば直接相談してみるのも良いでしょう。

2. 相談・見積もりを依頼する

候補となる複数の鑑定事務所が見つかったら、各事務所に相談と見積もりを依頼します。鑑定費用は事務所によって異なるので、各社の費用を比較しておきましょう。その他、サービス内容や実際に話してみた対応、信頼感なども要チェックです。

3. 不動産鑑定を依頼し、必要書類を提出する

依頼する不動産鑑定会社を決めたら委託契約を結び、以下の必要書類を提出します。

<一例>

自分で用意するのは固定資産評価証明書、または固定資産税納税通知書のみで、それ以外の書類は鑑定事務所が用意してくれることが多いようです。

4. 不動産鑑定士が鑑定を始める

契約を締結したら、不動産鑑定士による調査が始まります。鑑定士は書面調査と実地調査の両方を行い、法律に基づいた鑑定結果を導き出します。

| 区分 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 書面調査 | ・取引事例の収集

|

| 実地調査 |

|

5. 完了後に不動産鑑定評価書を受け取る

不動産鑑定が完了したら、結果がまとめられた不動産鑑定評価書が納品されます。納品時には不動産鑑定士からの説明がありますが、後から困らないように不明点は必ず確認しておきましょう。

不動産鑑定評価書を受け取ったら依頼は完了です。

不動産鑑定に関する2つの注意点

不動産鑑定を受ける際は、鑑定事務所の探し方とスケジュールに注意が必要です。事前に知っておきたい2つの注意点を解説します。

1. 不動産鑑定事務所は依頼目的に応じて探す

不動産鑑定事務所や鑑定士によって、得意・不得意な分野や、扱っている分野は異なります。相続や財産分与、相続税の節税など、依頼するジャンルに強い鑑定事務所に依頼すると、話がスムーズに進む上、適正な評価額の算出に期待ができます。

また、不動産鑑定事務所を探す際は費用だけでなく、過去にどんな事例を扱っているのか、何を強みとして打ち出しているかも確認しておきましょう。

2. スケジュールに余裕を持つ

先述したように、不動産鑑定の依頼から完了までには、2週間~1ヵ月ほどかかります。鑑定結果を裁判の証拠として提出する場合や、遺産分割協議のために使用する場合は、公判日や相続税の申告期限に間に合わせる必要があります。

完了までにかかる期間は不動産によっても変わるので、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。

不動産鑑定の費用は20万円以上が目安!事務所探しは慎重に

国家資格を持つ不動産鑑定士によって行われる不動産鑑定は、不動産査定と違って有料です。費用は鑑定事務所や不動産の内容によっても異なりますが、相場は20万円からとされます。

費用はかかるものの、法的な効力を持つのが不動産鑑定の強みです。遺産分割協議で話がまとまらない、財産分与を行う、相続税を節税したい、不動産を担保に融資を受けたいときなどには、不動産鑑定を検討してみてはいかがでしょうか。

また、相続に関しては税理士、不動産に関しては不動産会社に相談すると安心です。不動産会社の住栄都市サービスは、弁護士・税理士・行政書士といった士業と提携し、各分野のプロがお客様にとってベストな選択肢を提案します。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。